2026/2/4

本誌で取り扱っている推進技術は、都市部の下水道整備を中心に発展してきました。従来は開削工法で管路の設置を行っていましたが、これには相応の作業スペースや地上部の道路規制等が必要です。特に都市部では用地逼迫や交通量の増大から制約条件が厳しくなり、非開削工法のニーズが高くなったことで、これに対応すべく採用されたのが推進技術といえます。以降、下水道管路だけでなく、上水道、電気、ガス、通信などのパイプライン整備に数多く採用されてきました。長距離・大断面・急曲線の実績も年々増えており、今後もインフラ整備における重要 ...

2026/1/5

我が国の国内建設投資は、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化対策や防災・減災対策、都市部の再開発など、一定の需要は存在するが、人口減少と少子高齢化の進展により、中長期的には市場規模の縮小が予測されている。 非開削のトンネル建設工法である推進工法は、地下インフラが錯綜する都市部において下水道管渠工事を中心に積極的に採用されてきたが急激に新規需要が減少してきており、新たな活躍の場として海外市場が注目されている。 このような背景のもとで15年ほど前から推進工法の海外展開の取組みが始まっている。ベトナ ...

2025年12月号 震災復旧と推進工法~技術の転機とその後を振り返る~

2025/12/26

下水道の耐震設計の大きな転換点となった「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」。それまでも新潟地震、日本海中部地震、釧路沖地震等でライフラインは大きな被害を受けてきたが、人や資産の集中する都心部で最大震度7を記録したこの震災の教訓から、下水道に限らず土木構造物の設計に「レベル2地震動の照査」という概念が取り入れられた。つまり、設計手法が大きく変わった「転機」である。 その後も震度7級の大規模地震は繰り返されているが、下水道管路に関する技術基準や設計手法として考えた場合に変化が見られたのは平成16年(2 ...

2025/11/4

推進工事における発進・到達は、地山と立坑・マンホールの空間など異なるものの境目であり、トンネル工事において重要な部分であることは、周知の事実です。土質の漸弱性や地下水の有無などに大きな影響を受ける箇所であり、常に慎重な施工が求められます。また、発進・到達部は、他の構造物との接続箇所であり、接続するための構造検討や接続方法などの工夫も必要となる場所になります。 推進工事の発進・到達で第一に求められる技術は、安全な施工の遂行になります。発進・到達部では、鏡切の際に発生する地山崩壊や地下水の大量出水への対策 ...

2025/10/10

ここ数年、転職サイトのCM・広告を見る機会が増えたように思います。いずれも著名なタレントを起用して、転職によるキャリアアップ・スキル向上・処遇改善などをPRする内容となっており、あらゆる業界において「転職」という選択が定着してきていることを実感させられます。建設業界も例に漏れず、即戦力となる技術者を確保するため、各社が積極的にキャリア採用を実施している状況です。 一方、新卒採用においては売り手市場が続いており、学生の進路希望や就職への考え方も以前とは変わってきているため、各社とも人材確保に苦慮していま ...

2025/10/10

我が国のインフラ整備は1964年の東京オリンピックを契機に本格化し、新幹線や高速道路などが整備されました。それと並行して都市部上下水道などの地下インフラも整備されていきます。また地上の一般道路整備に伴い国内の自動車保有数は飛躍的に増大し、慢性的な交通渋滞が発生しています。このような時代背景に推進工法が登場します。それまでは開削工法が主体で、推進工法は鉄道や河川の横断など一部での採用となっていました。しかし、交通渋滞による大気汚染や社会的経済損失、また浅いところは開削工法で整備済みで輻輳しているためより深 ...

2025/9/5

今月の特集は、「環境への配慮」です。推進工事は、地上から地盤を掘削し管路を敷設する開削工法に比べ、道路交通や沿道商業などに与える影響が少ないので、環境にやさしい工法であるといえます。しかしながら、掘削や管敷設のほとんどが道路下の地下で作業されることから、土壌や住居などの周辺施設に対する配慮も必要であると考えられます。近年、地球温暖化に起因する気候変動に伴い、生活環境への配慮や自然環境の保全に対する声は年々高まってきており、建設現場で排出されるCO2についてもあらゆる場面で削減が求められています。 推進 ...

2025/9/3

全国の下水道管きょの総延長は、令和5年度末で約50万km。標準耐用年数50年を経過した管きょは約4万km(総延長の約7%)で、10年後は約10万km(約20%)、20年後は約21万km(約42%)と今後は急速に増加します。このような状況の中、本年1月28日に埼玉県八潮市において下水道管の破損に起因すると考えられる道路陥没が発生、トラック1台が巻き込まれるとともに、約120万人に下水道(洗濯や入浴)の使用自粛が求められるなど、大きな影響が発生しました。このように下水道事業は、施設の老朽化への対応をはじめ、 ...

2025/9/1

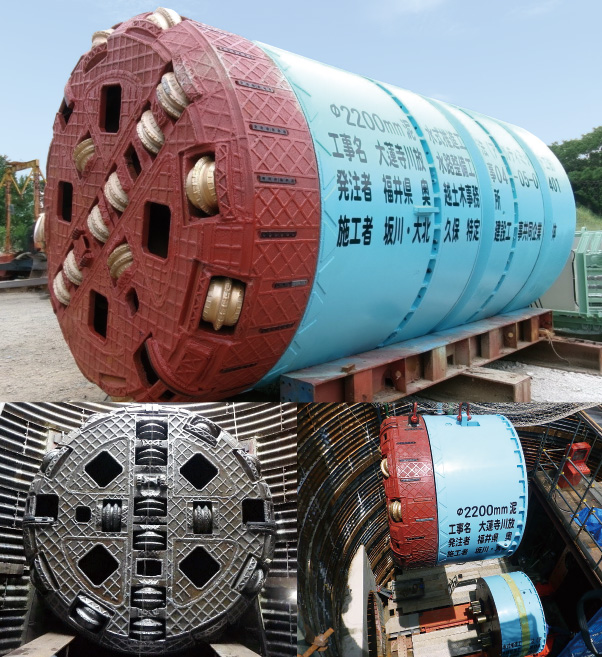

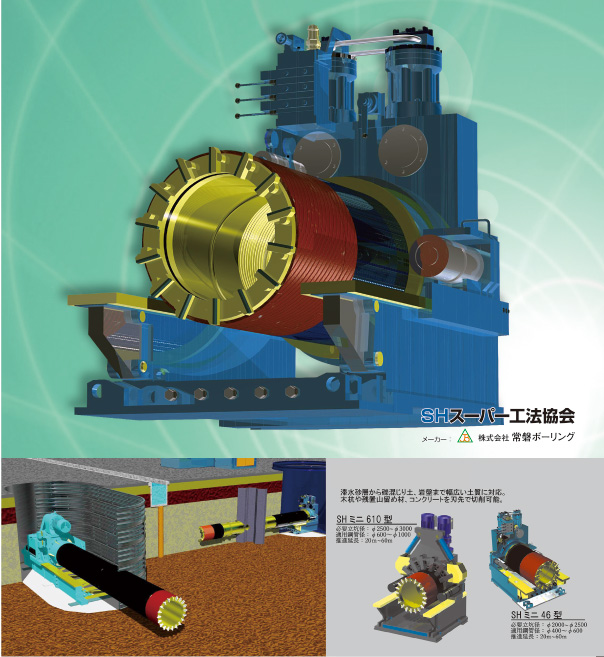

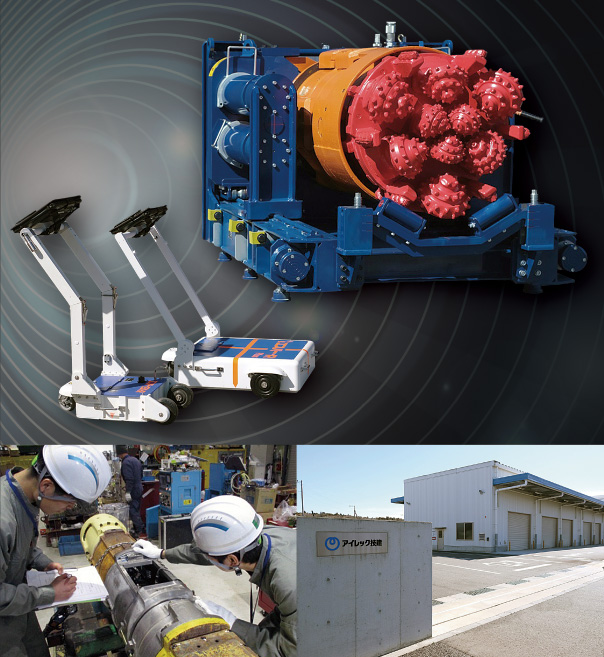

推進工法はインフラ整備とともに発達し、初期の手掘りの刃口式推進工法から現在の機械式密閉型推進工法へと発展してきました。それらは泥水式、土圧式、泥濃式に分類されます。また、この間の技術革新は目覚ましく、適用土質は普通土から礫混り土そして岩盤までの広範囲に渡っています。1,000mを超える施工延長も可能にし、急曲線施工を含んだ複数曲線への対応、そして縦断曲線といった非常に複雑な線形の施工も可能にしています。さらに、断面形状は円形だけでなく矩形までにも対応しています。これらを可能にしたものは掘進機の開発や制御 ...

2025/6/24

社会インフラ整備としての推進工事において、品質確保と安全の両立は、切り離すことのできない重要な要素です。 工事の品質は、計画段階から始まります。精密な設計と入念な地盤調査を行い周辺環境や地質の変化を見極めることで、施工中の予期せぬトラブルを未然に防ぐことができます。さらに、ICT技術などのデジタル技術を活用することで、現場の状況をリアルタイムで可視化し、品質管理を徹底することが可能になります。これにより、設計と実際の施工のずれを最小限に抑え、高精度な作業を実現できます。また、現場ごとに適した材料や工法 ...