2025/6/24

社会インフラ整備としての推進工事において、品質確保と安全の両立は、切り離すことのできない重要な要素です。 工事の品質は、計画段階から始まります。精密な設計と入念な地盤調査を行い周辺環境や地質の変化を見極めることで、施工中の予期せぬトラブルを未然に防ぐことができます。さらに、ICT技術などのデジタル技術を活用することで、現場の状況をリアルタイムで可視化し、品質管理を徹底することが可能になります。これにより、設計と実際の施工のずれを最小限に抑え、高精度な作業を実現できます。また、現場ごとに適した材料や工法 ...

2025/6/24

我が国の地質構造は、多くの火山活動による堆積土や降雨量の多いことによる河川氾濫や地滑りの影響、また、海に囲まれた環境からの浸食などの地理的、気候的な事由により、長い年月をかけて極めて稀で複雑な地層で形成されています。 推進工法においては、対象区間の土層構成やN値、礫率、礫径、地下水などの状況が工法選定に大きく影響しますが、短スパン工程の場合や敷設深さに比較的、自由度がある圧送管を主体としたインフラ設備では、割合、土質変化の少ない土層を設定することも可能であると思います。 しかしながら、経済性を考える ...

2025/4/8

昨年の日本は、一昨年に引続き気象庁が観測を開始(1898年)して以来最も気温が高い夏でした。この異常な暑さによって激甚化した気象災害は、世界各地で昨年も散見されました。サハラ砂漠ではほぼ1年分の雨がたった2日間で降り、湖ができたり緑化が進んだりしました。豪雨は人口の少ない地域に降ったようですが、モロッコの数村では洪水により道路被害や停電・断水などが発生したとの報告もあります。一方、南米アマゾン川の支流では、深刻な干ばつにより河床が露出するなど、出漁できない状態で同流域で74万人に食糧不足が起きたとのこと ...

2025/2/3

昨年8月8日付で(公社)日本推進技術協会が登録基幹技能者講習実施機関に認定されました。種目は登録都市トンネル基幹技能者で推進工とシールド工が対象です。受講資格には、一定水準を満たした推進工事技士か推進工またはシールド工で建設マスター(優秀施工者国土交通大臣顕彰)、建設ジュニアマスター(青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰)の顕彰者も該当します。 推進工事技士の資格保有者で実務経験10年以上かつ職長経験3年以上であれば受講資格が得られることになります。近く同講習が実施されれば、多くの登録都市トンネル基 ...

2025/1/10

我が国の推進工法の嚆矢は1948年にガス管のさや管を国鉄の軌道敷下に築造することであった。翌年の1949年には大阪市電の軌道敷下に水道管のさや管として推進工法が用いられた。1951年には下水道管の築造に推進工法が採用されている。そして1990年代の下水道整備の最盛期に推進工法も最盛期を迎えた。 都市の地下インフラは、先行して整備された水道管、ガス管などが更新時期を迎えているが比較的浅い位置に埋設されたこれらの管も都市化の進展により地上からの掘削・更新が難しい箇所が増えている。また、想定外の災害に対す ...

2024/12/10

国内ではじめての推進施工から76年が経過しました。これまで推進工事に携わった先人たちが、様々なトラブルを経験し再発防止に努めトラブルへの対応・対策を講じることで推進技術を進化発展させてきました。 古くは、推進工事には必ずトラブルが付きまとい、都度対処することが当たり前という時代がありました。機械式推進が一般的になっても、トラブルに対する代償ははかり知れず、企業にとっての存続が困難となりかねない損害を被ることもありました。 近年、このようなトラブル回避や設計変更等を可能にするための施策として、事前に ...

2024/11/10

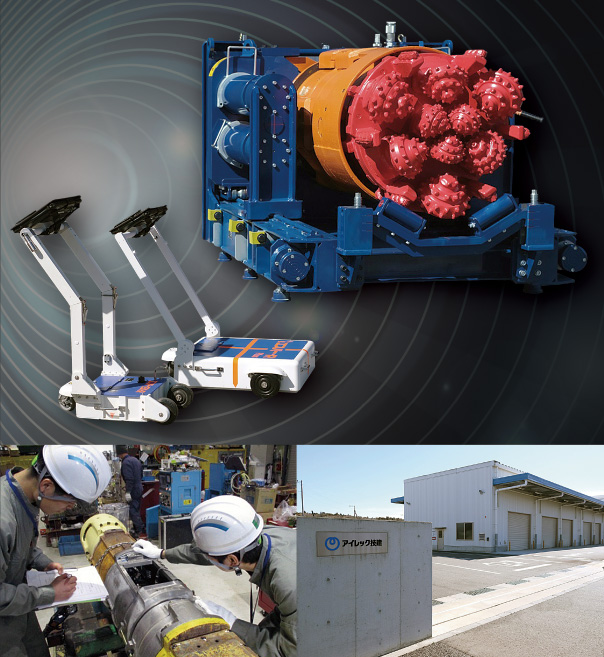

岩盤・玉石地盤の掘削は、推進工法やシールド工法などの多数の施工経験や掘削ビットなどの技術発展に伴い開発、改良が進展し続けてきました。ただし、まだ、効率的に推進を実施するために解決すべき課題も多々あり、その課題は、泥水式、泥土(泥土圧)式、泥濃式に各々存在しています。例えば、泥水式については、排泥管の口径が他工法と比較して、小さいために、岩盤、玉石をより小さく破砕しなければならない。泥濃式や泥土(泥土圧)式については、岩盤、巨石地盤の推進において、推進速度が極端に遅くなってしまうことにより、添加材の注入量 ...

2024/10/10

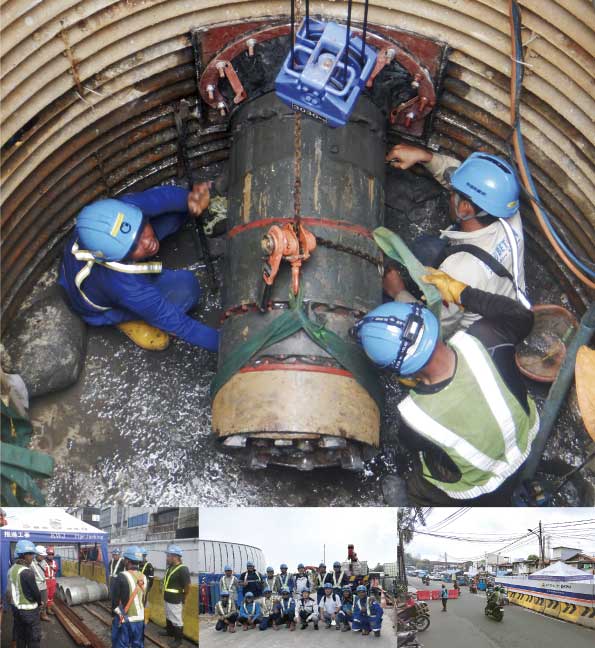

日本の都市部において、道路や地下鉄、上下水道、電気、ガス、通信など、様々なインフラが地下部分に整備されています。このような場所に新たなインフラを構築する場合、既存の輻輳した構造物網を避け、深い位置を選定する傾向が次第に強くなってきました。推進工事をはじめとする非開削工事も例に漏れず大深度(大土被り)化が進んでおり、従来にはなかった施工上の課題も生じてきています。いくつか例を挙げますと、発進ならびに到達坑口の土圧・水圧対策や、高水圧に耐えうる掘進機の選定、チェックボーリングが困難であることを踏まえた掘進精 ...

2024/9/10

働き方改革関連法案は2019年4月1日より施行されましたが企業規模や業種により猶予期間が設けられました。そして本年4月1日からはすべての制度の本格的運用が開始されました。ここで働き方改革とは「働く人びとが個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、『自分』で選択できるようにする」ための改革とされています。つまり我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「働く人びとのニーズの多様化」などの課題に直面しています。こうした中、生産性向上とともに就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが必要 ...

2024/8/10

長距離・曲線推進は、交通への影響や管路構築上の障害などを回避することができる社会的影響が少ない工法としての実績も多く、特に立坑を構築することが困難な場合などにおいて適用されています。 令和の時代に入り、長距離・曲線推進がごく当たり前に施工されるようになった背景には、地山に対応する掘進機、管材の高強度化および継手性能の向上、曲線推進への対応、周面摩擦抵抗の低減、測量技術などの進展によるものと思います。 一方で、過度に立坑を省略して長距離化することも、リスクばかりが増大してトラブルになる確率も高くなるた ...