昨年の日本は、一昨年に引続き気象庁が観測を開始(1898年)して以来最も気温が高い夏でした。この異常な暑さによって激甚化した気象災害は、世界各地で昨年も散見されました。サハラ砂漠ではほぼ1年分の雨がたった2日間で降り、湖ができたり緑化が進んだりしました。豪雨は人口の少ない地域に降ったようですが、モロッコの数村では洪水により道路被害や停電・断水などが発生したとの報告もあります。一方、南米アマゾン川の支流では、深刻な干ばつにより河床が露出するなど、出漁できない状態で同流域で74万人に食糧不足が起きたとのことです。

日本でも気象災害が発生し、大きな被害を受けています。昨年7月23日から26日の梅雨前線と低気圧による大雨で、北日本を中心として特に山形県では総降雨量が400mmを超えるなど記録的なものとなりました。その被害は、死者5人負傷者5人、住宅被害は全半壊565棟、床上下浸水が1,405棟などとなっています。8月27日から9月1日にかけての台風10号による大雨、暴風等により、死者8人負傷者133人、住宅被害は全半壊50棟、床上下浸水が1,378棟でした。また、9月20日から22日の低気圧と前線による大雨は、1月に地震のあったばかりの石川県能登で、線状降水帯により500mmを超える猛烈な雨をもたらし、死者16人負傷者47人、住宅被害は全半壊が487棟、床上下浸水1,338棟と甚大な被害となっています。

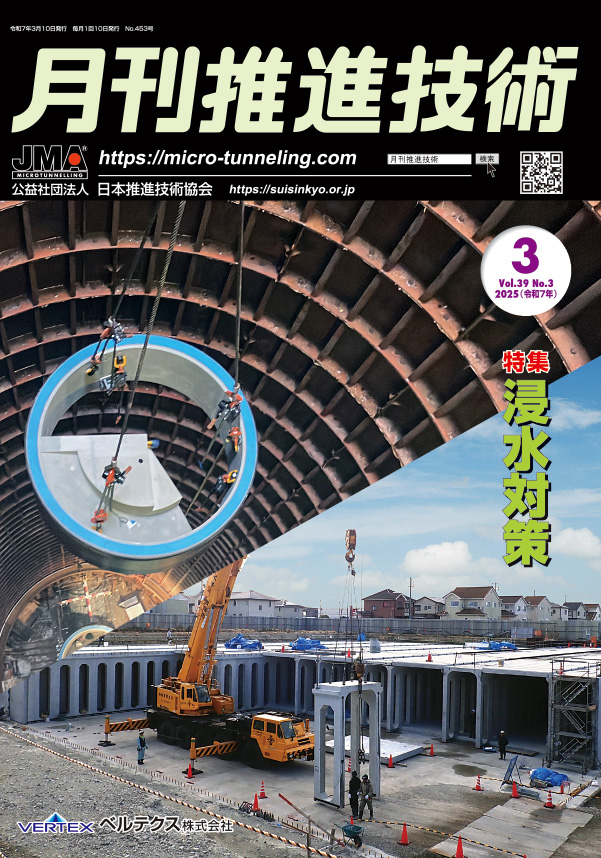

このような激甚化する水害に対して、ハードソフトの両面から対策が積極的になされてきています。例えばソフト面では、近年よく聞かれる線状降水帯の予測精度を上げる研究や取り組みが「富岳」を活用し、数値予測モデルの予測精度の向上や予測計算の高速化が進められています。また、ハード面では、各自治体において計画降雨規模のレベルアップやそれに基づく浸水対策施設の建設が鋭意進められているところです。

このような中にあって、本特集号では、降雨に対する基本的な考え方や対応など自治体における浸水対策の最新の取り組みや気象予報士による浸水対策のアドバイス、さらには本誌の主眼とする推進技術およびその関連技術を含めた浸水対策の施設整備の現下の状況を紹介します。このなかにはテレビや動画で話題となった昨年8月のJR新宿駅北側にある通称・新宿大ガードの近くのマンホール蓋の飛散などエアハンマ現象についての他、急激な雨水流入量増に対応し効率よく収容するための高落差マンホール、さらには効率的に雨水を貯める技術などが幅広く含まれています。

浸水対策で日頃からご苦労されている自治体の皆さんや推進技術者にとって、今後の参考となることを期待いたします。

(編集担当:髙相恒人)

| 巻頭言 | 伝統×革新 〜建設業の持続的成長への道〜 宮地 秀将 地建興業㈱代表取締役社長(公社)日本推進技術協会監事 |

| 今月の推論 | 埼玉陥没事故報道ななめ読み 知恵須納人 |

| 総 論 | 気候変動と豪雨対策 ~気象防災アドバイザーの活用を 平井 信行 気象予報士・防災士・気象防災アドバイザー |

| 東京都豪雨対策基本方針における下水道の浸水対策 ~内水はん濫による浸水被害を防止するために~ 阿部 京 東京都下水道局計画調整部 再構築・浸水対策推進担当課長 |

|

| 激増する降雨量への考察とその対策 藤田 昌一 元長岡技術科学大学 環境・建設系教授 |

|

| 解 説 | 横浜市における浸水対策(郊外部の雨水幹線整備) 高橋 竜太 横浜市下水道河川局管路整備課 |

| 校庭地下の調整池と貯留管が浸水被害を防ぐ 鹿野 浩一 八千代市上下水道局下水道課主幹 三村 朋寛 八千代市上下水道局下水道課 森田 佳宏 八千代市都市整備部土木維持課主査 |

|

| 雨水取水施設と貯留管を推進工法でつなぐ~泥濃式推進工法による直接接続~ 桜井 良一 ㈱福田組土木部技術企画部担当部長 |

|

| 浸水対策を目的とした超泥水加圧推進工法による雨水管施工事例 吉田 孝治 超泥水加圧推進協会事務局 |

|

| φ 4 , 500 mm既設シールド管に呼び径2000の雨水管 斉藤 真二 ㈱田村建設工事部係長 |

|

| 大深度貯留管に雨水を回して落とす「スパイラルホール」 塩見 昌紀 ㈱ベルテクスコーポレーション技術研究所 シニアアドバイザー |

|

| 頻発する下水道マンホールからの噴出のメカニズムとその対策 杉 伸太郎 ㈱G&U 技術研究センター研究開発部部長 柴田 章兵 ㈱G&U 技術研究センター顧客ソリューション部研究員 |

|

| 随 筆 | ポケモンの魅力をみなさんに伝えたい 海司 優 今井産業㈱管理本部人事課 |

| ゆうぞうさんの山紀行 | 第109回 三浦アルプス仙元山から大山ルート阿部倉山へ 藤代 裕三 元横浜市下水道局 |